肩関節班

肩関節班で扱う主な疾患

- 肩関節周辺の外傷

- 脱臼:肩関節、肩鎖関節、胸鎖関節

- 骨折:上腕骨近位部、肩甲骨、鎖骨

- 反復性肩関節脱臼

- 腱板断裂

- 肩関節周囲炎(五十肩)

- スポーツ障害肩

- 変形性肩関節症、リウマチ、透析性肩関節症

- 石灰沈着性腱板炎

- 肩周辺における神経障害 など

当科における治療概略

1. 外傷

上腕骨近位部骨折

この骨折は老人の3大骨折の1つで、骨が脆くなった状態(骨粗鬆症)を基盤として転倒などにより受傷することが多くなっています。骨折のタイプによって、保存療法あるいは手術療法が選択されます。一般的に転位(ずれ)が少ない場合には保存療法が選択されますが、長期にわたり固定を続けると肩関節の拘縮を招いてしまいます。当科では、骨折部に負担をかけずに早期に運動療法を行うために、ゼロポジションという姿勢での運動を指導しています。この運動は痛みもほとんどなく、重力を利用して行うことが可能で、患者さんの負担も少なくて済み、通常、受傷後1週後からこの運動を開始しています。一方、骨折の転位が大きい場合には、骨癒合や機能障害の問題があるため、手術療法が選択されます。手術は、骨頭が粉砕状である場合には、骨を繋ぐことが困難なため人工骨頭置換術やリバース型人工肩関節が選択されますが、骨片が大きい場合は、骨を元の位置に戻し、その状態でなんらかの金属製の材料を用いて固定する骨接合術を行います。この際、問題となるのが、固定材料の骨への固定力です。すなわち、骨折を受傷する患者さんの多くが骨粗鬆症を伴っているため、金属による固定が十分ではない、いわゆる「糠(ぬか)に釘」状態となる危険性があり、このような背景下、現在まで様々な固定材の開発が行われてきました。当科では2008年に独自の内固定材を開発し、その後、臨床応用を重ね、良好な成績が得られております。(図1)

肩鎖関節脱臼

スポーツ外傷や転倒などにより、肩甲骨と鎖骨を繋ぐ靱帯が断裂し、鎖骨が上に突出してしまいます。転位(ずれ)の大きさで分類され、転位の大きなものでは手術を行うことが一般的でありました。しかし、近年では、転位の大きなものでも保存療法で良好な成績が得られるとの報告もされるようになり、当科においても2006年以後、主にスポーツ従事者に対して保存療法を行ってきました。その結果、最終的に手術に至った患者さんは1割で、他の9割の患者さんでは、1〜2か月という早期のスポーツへの完全復帰が果たせ、また、手術療法と比較しても、ほぼ遜色ない臨床成績が得られることが判明しました。このような結果を踏まえ、現在では、患者さんの年齢、職業、スポーツ、本人の希望などを勘案し、治療法を選択しています。

鎖骨骨折

鎖骨骨折は、主に、中1/3で折れる骨幹部骨折と端の方で折れる遠位端骨折に分類されます。遠位端骨折では、一般に手術療法が選択されますが、当科では、まず、バンド固定を試み、単純X線写真で転位(ずれ)がある程度に収まっているものは保存療法で骨癒合が得られることを見いだし、これに準じて手術療法と保存療法を選択し治療にあたっています。

2. 反復性肩関節脱臼

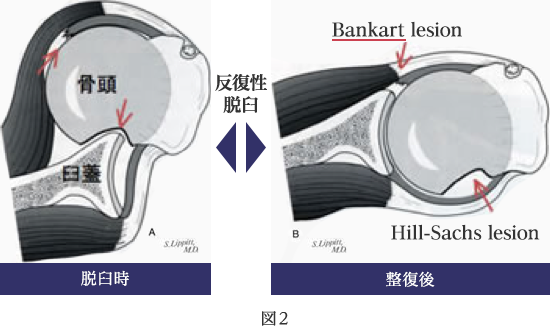

肩関節は肩甲骨から腕がぶら下がっている構造で、骨性の連結がなく、最も脱臼しやすい関節です。一般的には初めての脱臼は10歳代、あるいは20歳代に多いとされています。脱臼は徒手的に整復されますが、これを繰り返す、すなわち反復性に移行する確率が多いことが問題となり、初回の脱臼年齢が若い程、この比率が高くなります。肩関節は、肩甲骨面に吸盤の役割をしている関節唇という軟骨に、靱帯と関節の袋である関節包が付着し、これが上腕骨頭を覆うことによって安定化していますが、脱臼時に関節唇が肩甲骨面から剝離してしまい(Bankart lesion)、これが治癒しないために、再び脱臼するような力が加わると脱臼を繰り返してしまいます(図2)。

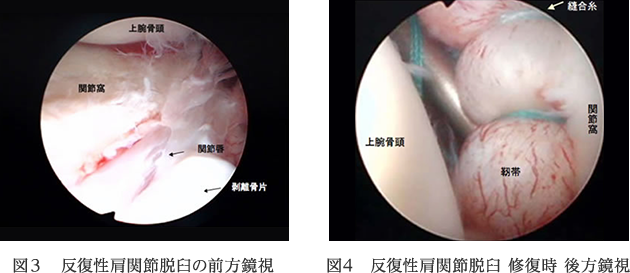

さらに、脱臼を繰り返していると、道筋もはっきりしてしまい、容易なこと(例えば背伸びなど)で脱臼してしまいます。肩関節脱臼をおこす年齢は活動性の高い年齢層に多いため、こういった反復性脱臼ではスポーツ活動はもちろん、日常生活動作でも不安を強く感じてしまうため、反復性となった場合には積極的に手術をお勧めしています。近年、肩関節外科においては関節鏡という内視鏡の技術がめざましい発展を遂げ、この反復性肩関節脱臼に対しても応用され安定した成績が収められています。鏡視下手術は5mm程度の傷が3か所で、傷跡もほとんど残りませんし、術後の入院も概ね2泊で済み、さらに術後感染のリスクも極めて低いといった利点があります。手術は、モニターを見ながら関節の中を十分に観察し、剥がれた関節唇を肩甲骨面の元の位置に縫い付けます(図3、4)。当科では、過去、約7cmの切開を加えた直視下手術を行っていましたが、2003年以後は鏡視下手術に移行し、その術後成績を直視下法と比較してみたところ、再脱臼率ではほとんど差はなかったものの(約5%)、術後の可動域に関しては鏡視下法の方が優っていたという結果が得られ、現在はこれをgold standardな手術と位置づけています。

3. 腱板断裂

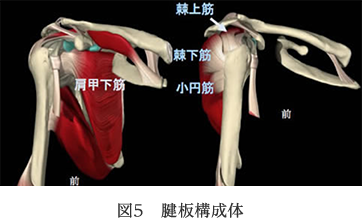

腱板とはインナーマッスルとも呼ばれ、肩関節のすぐ外側を囲むように存在し、4つの腱、すなわち棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋で成り立っています(図5)。

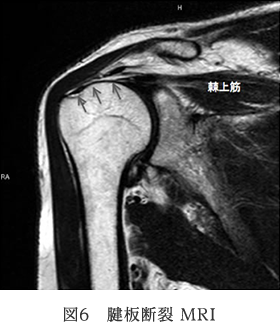

その働きは主に肩関節の挙上、外旋、内旋をする運動を司っています。腱板の中でも棘上筋腱が最も断裂しやすく、好発年齢は50歳以上ですが、後に述べる投球肩障害に基づく20歳代にも小さなピークがあります。通常の腱板断裂では、年齢に伴う腱の変性を基盤として発症しますが、1回の外傷で断裂する場合のみならず、日常生活での挙上運動の際に少しずつ擦れ、気づかないまま断裂することが多いのも特徴です。従って、五十肩と思って放置していたが、なかなか痛みが引かないので、整形外科を受診し、MRI検査をしてみたところ、初めて腱板断裂と分かった患者さんも少なくありません(図6)。

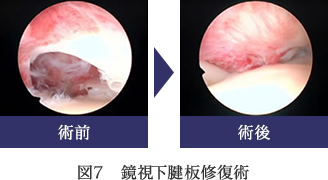

しかし、MRIで診断が確定したからといって、すぐに手術が必要であることは多くはありません。当科では、患者さんの病態に合わせ、原則的にまず、保存療法を試みることが多く、疼痛コントロールのための注射療法、さらに筋力、可動域訓練のためのリハビリテーションを行うことによって多くの患者さんの症状の軽快が得られています。これらの保存療法が無効な場合には手術療法が必要となりますが、腱板断裂に対する手術も反復性肩関節脱臼に対する手術と同様に近年、鏡視下手術が発達し、当科でも原則としてこの鏡視下手術を行っています。手術は、腱が擦れる肩峰の下面の骨を少し削ることにより腱板の通り道を広げ、さらに断裂した腱板を上腕骨の元の位置に縫い付けます(図7)。

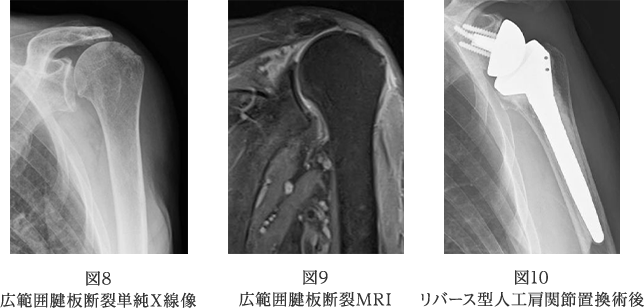

一方で、腱板の断裂範囲が大きく、縫合しきれない場合もあります。これまではオープン法や、パッチ法(大腿筋膜を採取して腱板の縫合しきれないところに移植する方法)などを行ってきましたが、平成27年4月からそういった患者さんに対して、リバース型人工肩関節置換術を施行することができるようになりました。当院でも、日本肩関節学会が定めたガイドラインに沿って、大きな腱板断裂があり、自力での肩の挙上動作が困難な患者さんに対して手術を行っております(図8、9、10)。

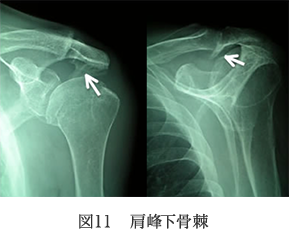

基礎研究では、この肩峰の形態によって腱板の擦れ易さが規定されるのではないかと考えられてきましたが、肩峰の下に生じる嘴のような骨の出っ張り(骨棘)(図11)によって腱板断裂が生じるのか、あるいはこの骨棘が腱板断裂後の2次的変化なのかを解明する目的で、当科独自の手法を用いた免疫組織学的、生化学的研究を行い、その成果を発信しました。

4. 肩関節周囲炎(五十肩)

五十肩の語源は古く江戸時代から使われているのが確認されています。日本人が昔から悩まされてきたものでしょう。五十肩とは、一般に明らかな原因がなく発症し、痛みとともに気がつくと可動域の制限が出現しているが、放置しておいても自然治癒するものの総称を言います。発症頻度も高く、古くから知られているこの五十肩ですが、実は、その病態など未だに分かっていないことが少なくありません。放っておけば治るということが、これらの解明を遅らせている一つの原因ともいえます。当科では、この病態を解明すべく、拘縮を生じた関節や滑液包の滑膜を採取し、各種のサイトカインやヒアルロン酸合成酵素の定量を行い、その結果を発信しています。治療に関しては、急性期において安静時の強い疼痛を伴う場合や慢性期において可動域の回復に長期間を要するなどの場合には積極的な治療を必要とします。当科では、まず、MRIなどによって五十肩の診断が確定後、疼痛の強い場合には注射や投薬を行い、その軽減が得られてから体操などの運動療法を行っています。また、注射は疼痛や可動域の程度により、抗炎症剤やヒアルロン酸などを使い分け、患者さんの痛みを和らげつつリハビリテーションがスムースに進められるよう努めています。

5. スポーツ障害肩

近年、スポーツ文化の発展に伴って、スポーツによって“肩をこわす”患者さんも増加しています。代表的な疾患が野球を主たる競技とする投球障害肩です。日常生活動作では痛みは覚えないものの、投球動作では痛みが強いために投げられないものです。この投球肩障害に対して鏡視下手術も行っていますが、手術はできるだけ避けるよう努めています。系統的な治療体系に関しては、当科スポーツ班と重複しますので、そちらをご覧下さい。

6. 変形性肩関節症、関節リウマチ、透析性肩関節症

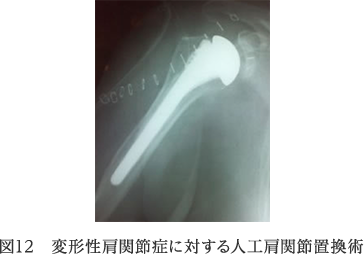

日本人には変形性膝関節症や変形性股関節症は多くみられますが、変形性肩関節症は欧米人に比べて頻度は低いものです。肩の変形性関節症においても他の関節と同様に、軽度のものでは注射や運動療法が行われ、変形が高度になると手術療法を行うことが一般的です。肩の場合は、関節面の軟骨が消失し、可動域が制限され、痛みを伴う症状が出現します。手術は程度に応じて人工骨頭、あるいは人工関節置換術が選択されます(図12)。 関節リウマチにおいても進行すると肩関節の破壊性変化を起こすことがあります。変形性関節症と同様の治療体系となります。 近年、血液透析をされる患者さんが増加してきています。それに伴い、関節内にアミロイドという沈着物が溜まり、疼痛、可動域制限をきたすこともあります。とくに、肩では、このアミロイドが肩峰下滑液包という所に溜まることによって内圧が高まり、透析中に痛みのために仰向けに寝ていることが困難になってしまう患者さんが多くみられます。注射などにより痛みが軽減することも多いですが、難治性の場合には、関節鏡視下手術によってアミロイドを切除することが有効で、かなりの疼痛の軽減が期待できます。

7. 石灰沈着性腱板炎

中年女性に好発し、夜間、急に肩の激痛を訴えることが特徴です。単純レントゲン写真で、腱板のあたりに石灰像が写り、容易に診断されます(図13)。原因は不明ですが、肩峰下滑液包の内圧が高まり疼痛が生じると考えられています。急性期には著しい痛みを生じるので、内服や滑液包内への注射が有効です。また、理由は明らかではありませんが、特定の胃薬を飲むとこの石灰が次第に消退していくことが知られています。こうした保存療法で軽快しない場合には、関節鏡による鏡視下の石灰切除が行われます。

8. 肩周辺の神経障害

肩関節の周囲には、腋下神経、肩甲上神経などが走行しており、肩関節の挙上などを司る筋肉を支配しています。外傷以外で、これらの神経障害をきたすことは比較的稀ですが、次第に腕が前や横に挙げる力が弱くなってきた場合、肩甲骨周囲のガングリオンという良性腫瘍が疑われます。ガングリオンは手首に好発し、関節の袋が一部、風船のように膨らみ、内容物はゼリーのような性状です。MRIにて容易に診断され、これが近くを通る肩甲上神経を圧迫することが、肩周囲の筋力の低下を招く原因です。治療は、超音波ガイド下にガングリオンに針を刺し、内容物を吸引することによって神経への圧迫を解除する方法が一般的です。

手術までの流れ

手術が必要となった場合には、まず、外来にて手術日を決定します。それに合わせて血液検査や心電図、呼吸機能検査などの術前検査を行い、その後、麻酔部の診察を受けていただきます。問題がなければ、原則的に手術前日の入院となります。

診療スタッフ

-

教授

スポーツ・ウェルネス

クリニック 診療部長舟﨑 裕記

-

助教

田中 康太

-

助教

垣地 智大

附属病院(本院)専門外来

肩関節班 外来担当医スケジュールはこちら

初診の方は、かかりつけ医療機関に紹介状の作成とFAX予約をご依頼いただくとスムーズな受診が可能となります。

なお、再診に関しましては予約制となっております。